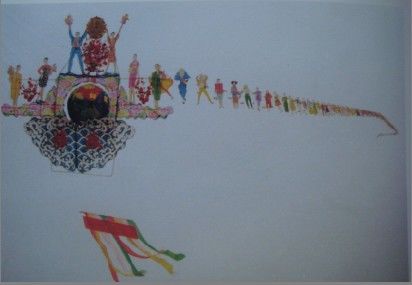

“又是一年三月三,风筝飞满天。。。。。。”清明节前后,春光明媚,和风徐吹,正是踏青放飞风筝的大好时节。人们仰望蓝天,随处可见一只只风筝,扶摇直上,争奇斗艳:有蝴蝶,有蜻蜓,有金鱼,有雄鹰,有婀娜多姿的嫦娥,有手执铁棒的悟空。。。。。。只只造型美观,巧夺天工;个个神态逼真,引人入胜。 风筝,古代北方称做“纸鸢”,南方呼为“纸鹞”,在我国有着十分悠久的历史。古籍《朝野佥载》有如下记载:“鲁般者,肃州敦煌人,莫详年代;巧侔造化,尝作木鸢,乘之而飞。鲁国公输般,亦为木鸢以窥宋城。”这里所说的木鸢,就是最古老的风筝。可见早在春秋战国时期的木匠祖师爷鲁班,就已经制作并使用风筝了。公输般还把风筝巧妙的运用到战略侦察中。至今民间还流传着这么一个悲壮的故事:楚汉相争时,韩信乘坐在一只巨大的仙鹤风筝上,飞上蓝天,对已经惨败的只剩下匹马单枪的楚霸王项羽高呼:“楚霸王,归天矣!”人困马乏的项羽仰天一看,只见空中有一位神采飘逸的将军,正乘坐一只巨大的仙鹤上频频的向他招手,以为是神仙在呼唤他,于是仰天长叹:“项某气数尽矣!皇天唤吾胡不归?”逐怆然拔剑,自刎而亡。 放飞风筝,是一项雅俗共赏,有益于身心健康的文化娱乐和体育活动,因此很快就在民间广泛的流传开来,人们根据四季风放飞风筝,以和风为佳(春天为和风,夏天为熏风,秋天为金风,冬天为朔风)的特点,逐渐形成在清明节前后放飞风筝的习俗。清明一到,不论是宫廷还是原野,不论是城里还是乡下,不论是官宦乡绅还是平民百姓,不论是白天还是黑夜,人们争相放飞风筝。白天,一只只风筝悬挂蔚蔚蓝天,争奇斗艳,与三月巧云相映成趣;夜间,人们把一串串的彩色灯笼挂到风筝上,让它飞上天空,就象是一颗颗闪烁的彩星,被人们称为“神灯”。还有的人家把风筝放到天空以后,把银线剪断,任凭春风把它吹到天涯海角,据说这样可以消病除灾,给家人带来好运。虽然此说带有迷信色彩,但也反映了人们对美好生活的向往。唐代诗人唐采在《纸鸢赋》中记载:“代有游童,乐事末工,饰素纸以成鸟,象飞鸢之戾空,翻兮将度振沙之鷺,杳兮空光渐陆之鸿。”可见此时纸鸢的制作和放飞效果,已经具有较高的水平。由于春天放飞风筝得到了民众的广泛喜爱,所以自从风筝产生以来,世世代代相传,盛行不衰。而且对风筝的扎制工艺不断改进,提高,创新,发展。造型设计和绘画图案也越来越精巧美观,技术性越来越高,科技性越来越强。潍坊,这个风筝,年画的发源地,著名的“世界风筝都”,自宋代开始流行扎制,放飞风筝,明代更加普及。据明《永平府志》记载,清明时节,“家家竖秋千为戏,闺人挝子儿赌胜负,童子团纸为风鸢,引绳而放之。”《潍县志稿》记载着当时清明放飞风筝的盛景:“本邑每逢寒食,东门外,沙滩上。。。。。。凌空纸鸢,高入云端。”清.板桥县令也有诗赞颂:"纸花如雪漫天飞,娇女秋千打四围.五色罗裙风摆动,好将蝴蝶斗春归。” 风筝的造型,分为硬翅,软翅,桶子,串式等。硬翅,由于吃风大,飞行平稳,容易高飞。表现主题多为戏曲人物,民间故事等;软翅,是在硬翅的扎制技术上,将翅膀下面的骨架拆掉,放飞空中,轻飘灵活,表现主题多为飞燕,蝴蝶,金蝉,蜻蜓等等;桶形,以宫灯为代表,装饰简单独特,色彩对比强烈,升上天空,格外引人瞩目;串式,以龙头蜈蚣为代表。扎制中还运用了高科技手段,使之眼能转,口能张,爪能动,有音响,能吐烟,能喷火,更加增添了放飞的乐趣。因为它具有生动逼真,活龙活现的特点,龙头蜈蚣已成为中国风筝的代表作。杨家埠风筝艺人杨同科扎制的360米巨型龙头蜈蚣被称为“世界之最”,并被收入《吉尼斯世界记录》。同时,杨家埠的年画艺人还把半印半画工艺运用到风筝制作上,将印好的风筝画纸,贴糊到绑好的风筝骨架上,成为“挂在墙上是年画,飞到天上是风筝”的艺术精品。使人们不但能享受到放飞风筝的乐趣,还能挂在家中作为无以替代的装饰,得到一种审美的艺术享受。近代诗人裴星川写诗赞曰:“风筝市在东城墙,选购游人来去忙。花样翻新招主顾,双双蝴蝶鸢成行。”随着一年一度潍坊国际风筝会的召开,与世界各国的文化交流和民俗旅游,风筝对经济的发展影响越来越大,从1984年举办的第一届潍坊国际风筝会至今,每年都有上千万只风筝飞往世界各地。这正是:“银线连四海,风筝传友谊。文化搭舞台,经济唱大戏。” 当你手牵银线,放飞风筝的时候,那兴奋的心情,既能消除劳动工作后的疲劳和心里的忧烦,给人以无穷的乐趣,又能陶冶情操,享受艺术之美;还能激发人们对大自然的热爱和建设美好未来的信心。让风筝成为连接你我的五彩缤纷的纽带,架起凝聚友谊的桥梁。来吧,到大自然赋予的绿色空间来,到春意盎然的田野来,放飞自己的心情,放飞自己的希望!  |