在生我、养我的这块土地上,使我永远难以忘怀这些熟悉的村庄。乡亲、学校、老师、同学和少年时的朋友。 少儿时代,正是处于日本鬼子、汉奸和地方杂牌武装四纵队来回拉锯的时期,当时日本鬼子就驻扎柳疃街。 我在上小学的时候读的是解放区的课本,从小就接受“八路”的教育,当时年幼什么都不懂,只知道“八路”好,都是些好人。 在小学,使我印象最深的就是徐家庄的徐纪丰老师和河崖林显辉老师,这两为老师对学生经常讲胶东抗日战争的形势,地道战、地雷战和革命英雄任常论的革命战争故事。而林显辉老师却在动荡的年代里把大儿子林克敬送去当了“八路”,并带着林克忠和林克孝两个儿子在外地教书。林克敬在一次战斗中牺牲了,林克忠教学,林克孝参军。 白天日本鬼子隔三差五的进行扫荡。进村后抢粮、捉鸡,强奸妇女。 可是到了晚上就是“八路”的天下了。召集老百姓开会、学习,宣传打土豪、分田地,减租、减息,教着青年和儿童学唱八路军的歌。在村子里建立了民兵组织,成立了农救会、青救会、妇救会;在学校组建儿童团的组织,我当过儿童团的团长。在当时,儿童团的主要任务,除了学习之外,还要站岗放哨,有时候要轮流爬在树上去放哨,一旦发现日本鬼子从柳疃出来扫荡,就立即通知全村老百姓,“鬼子来了啦…”。

当时在我们儿童团唱了这样一首歌:“月儿弯弯,星光闪闪,我们都是儿童团。站岗放哨,游荡侦探,盘查行人,捉汉奸。鬼子来了,我们就跑,找到八路,去报告。领着八路,拿着枪杆,打退鬼子,把家乡保。” 昌邑县立三小就设在柳疃,我高小毕业后,考入 “胶东西海中学分校”(昌邑一中的前身),校长是高潮,西中分校,当时设在马家围子村,之后从马家围子,迁到夏店,我们是第一批公费生。

1947年国民党反动派进攻胶东,由于局势的恶化,部队、机关、学校,开始有计划的向东转移。西中分校,也从昌邑的夏店转移到平(度)北“大泽山下潘家村。”

白天是国民党的飞机在低空盘旋,狂轰乱炸见人就打,不仅扔炸弹,开机关枪到处扫射,老百姓不敢出门就躲在家里,在路上遇见行人,飞机就哒哒哒哒,就是一梭子,所以在路上遇见空袭,就干攒到高粱地里躲起来。 最初到达潘家的日子里,国民党的飞机虽然低空盘旋,我们每天还能在树林里坚持上课,到了晚上就分散住在老百姓的家里。后来,由于时态的发展、局势恶化,学校实在无法再继续存在下去,校长高潮根据上级的要求在动员大会说:“我们再向东转移就要出了西海军分区了,学校在行动和供给方面就成了难题,为了缩小目标,上级做出决定要我们学校立即解散”。 当时,摆在我们学生面前的只有两条出路:一是参军;二是自找出路或暂时回家等待学校复课后再回学校继续上学,别无其他道路选择。当时无法与家人取得联系的情况下,就在八月二十八日和姜家寨的姜在府等一批同学一起,离开学校到了东岳石村“西海后勤”正式参军入伍了。其他同学有的去了渤海军区,有的回了家。 随部队从平(度)北出发,先后经过掖县、莱阳、招远、栖下、蓬莱最后到达了黄县。 当时我军处于劣势,为了保存力量,开始有计划的与国军进行周旋。在敌强我弱的情况的下,为了避免正面与敌人接触,只有采取夜间行动,天一黑就开始出发,在拂晓前到达指定的住地。为确保军事行动的秘密,对所有进入村的人,采取只准进不放出。白天的任务,除了挖掘防空洞外,就是休整和睡觉。 一个漆黑的夜晚,在一次夜行军中,天还下着小雨,我们走在泥泞的山路上,口令不断的传来“跟上跟上……”。

下雨路滑伸手不见五指,我一不小心摔在山沟里,将左腿的干腿子碰伤,仍要继续行军。在以后行军的日子里,由于缺医少药、过河淌水,使伤口逐渐发炎、化脓,实在无法跟随大部队统一行动了。 整个行军中病号越来越多,姜在府在行军中碰破脚,后来就把我和他都编入由伤病员组成的一个排,不再跟随大队统一行动,单独编队就地疏散。于是就脱下来军装,换上了便服,在当地村干部的安排下,就地束散在黄县石良区的周家、受家、赵家三个村。我和班长就吃住在住在赵家村赵大爷家里。 收复道头、壁郭之后,部队就开始集结了。我们这支病号排插在大部队中间,跟随部队一起行动,经过几天的夜行军,穿过敌人一道又一道的封锁线,插入到敌人后防,到了老解放区——北掖(掖县)仓上,这里是带队排长他的老家。 在与原部队尚未取得联系的情况下,粮食供应中断了。在不得已的情况下,组织上决定暂时分散,由掖县籍的同志分别带领部分同志回自己的家。我便随副班长张殿臣来到了信城区马神庙张家村他的家。 有一天,天刚朦朦发亮,我起身收拾一下自己的东西,穿着那一身破旧衣服和一双露着大母指头的鞋子,就不辞而别的离开了班长的家走啦。 秋末,天还是比较凉,离开班长家时,天还不太亮,当我出了村之后真的不知往那个方向走。既然已经下定决心回家,就只能沿着大路奔向平度的新河(当时还有国民党住扎)的方向,一面问着路一面走。饿了的时候,就到地瓜地里,看看没有人就偷着挖个地瓜,边走边吃,有时也只能跑到村里,向老百姓家讨点饭吃、要点水喝。 走了整整一天,好容易在太阳快要落的时候,到了新河西北方向的一条干河道上。有人告诉我说,沿着这条河道一直走,经过一段野草、荒坡和盐碱地之后,你天明就可以到达昌邑地了。 晚上路上的行人很少,我独自一人,借着月光,走啊,走……,在天快放亮的时候,终于进入了昌邑地界,到达了第一村庄——棋盘地村。到了同学的家,在他家总算吃了一吨饱饭,稍为休息了一回,就开始往家走,傍晚的时候到了自己的家。这是土改之后第一次到了自己的家。 春节之后,接到部队的通知,要我们归队了。我同姜在府、侯世忠到了棋盘地同学李家集合,然后一起到了南掖(县)窝落子村找到了部队。我被调到驻扎在临城区马神庙张家“司令部通班”当通讯员……。 潍县解放了去了益都城北刘家栆庄(不久迁入益都东关)“华东粮干校”学习,校长是桑方国。

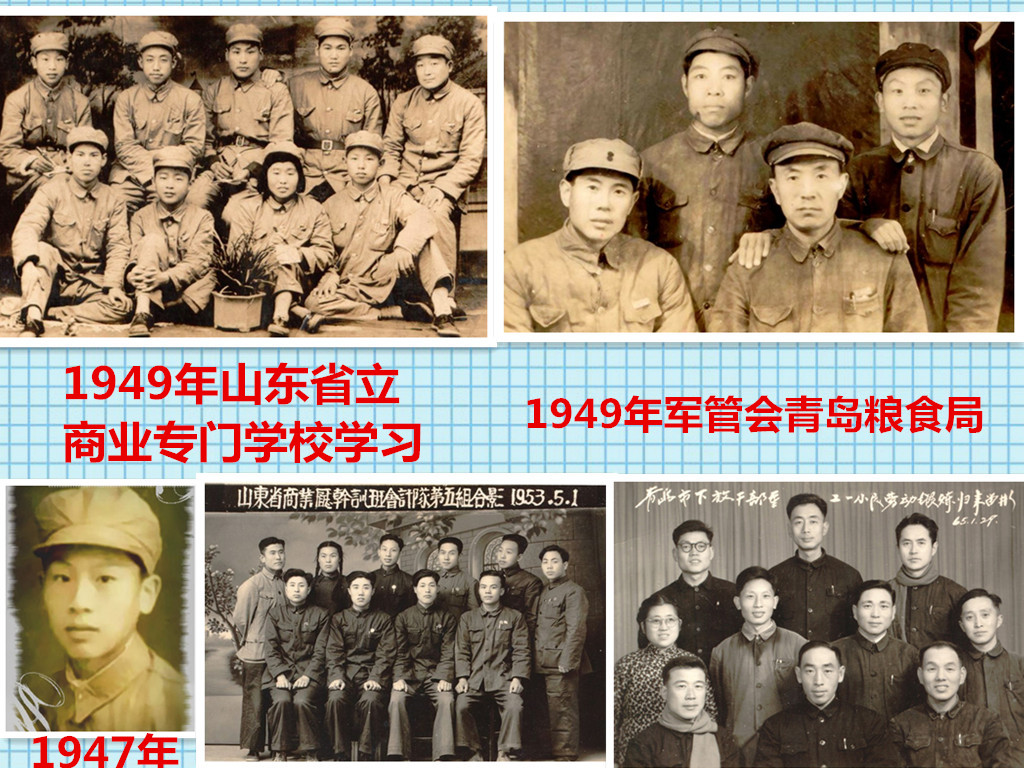

济南解放后又迁到济南市经七路纬七路道徳北街,并于“山东省立商业专门学校”,粮政科学习。校长周光春、付校长牟耀东。班主任邱锡斌、老师谢应、干事赵元苓、蔡斌。 青岛解放了,学习结业后十月份调来青岛。  file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg

回忆过去,难忘生我、养我的这块热土、人也老了,想念家乡,想念同学、想念战友和朋友。这一晃就是近70年过去了,每年总想回去看看家乡-昌邑柳疃长胡同。 |