“计时工具”变迁记

近日去乡下亲戚家喝喜酒,发现宾客一边走向餐厅,一边不时掏出手机看时间,这动作本是平淡无奇,却不禁让我想起这几十年来人们在计时方面发生的巨大变化。钟表没有问世前,掌握时间用的都是土方法,比如凭太阳的位置来估摸所处的时间,有的以点香或滴水等方法来计时。后来发明了时钟,只有皇宫里及贵族人家才买得到、用得起。建国后由于我国钟表业不发达,时钟尤其是手表一直是奢侈品,很少有人买得起。记得四十多年前,在我们通东一带农村,由于钟表稀少,人们大都靠有线广播来计时,比如早上广播响了,就知道该起床了。那时生产队中午收工时间是根据当地学校放学时间而定的,因为学校里有时钟,有严格的作息制度。正在田间劳动的人们看到学生们排着队伍放学回来了,他们也就收工了。回想“计时工具”这四十年来的一系列变迁,看似是平常之事,确是改革开放后中国社会不断进步、人民生活不断提高的生动体现。 作者:杨汉祥,南通市通州区退休干部

农村的广播喇叭,准点报时全靠它

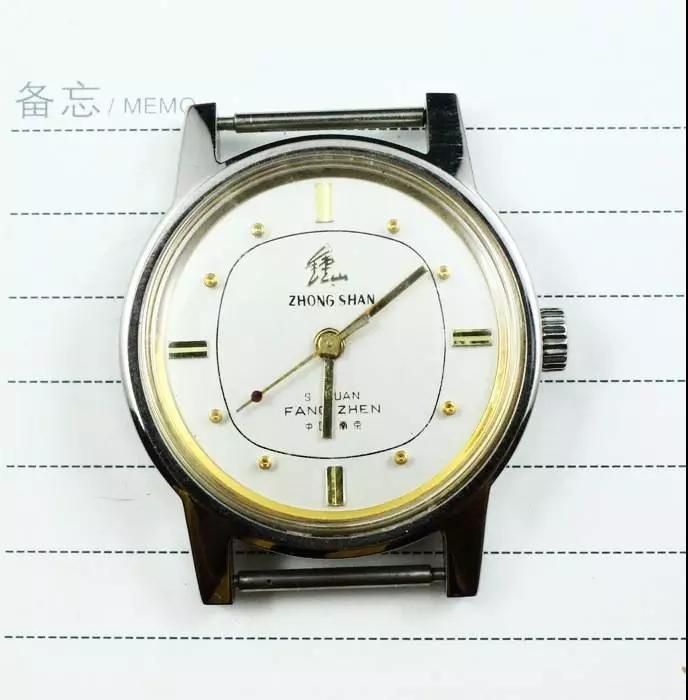

这种座钟,现在还能在一些农村家庭的堂屋里看到。 后来,随着改革开放,市场上钟表供应充足,价格也相对便宜,加上人们经济收入逐渐增多,一般居民都能买得起时钟了,普通一点的买个带响的闹钟,讲究一些的买个座钟,因为座钟既可用来计时,又能作为家中一个上档次的摆设。后来买手表不需凭票凭券,买的人更多了,普通百姓也开始戴手表。尤其是年轻人结婚,男方送的彩礼中,手表是不能少的。有些家庭条件好的姑娘家,也将手表作为陪嫁物品。在上世纪七、八十年代,人们戴手表,不仅方便计时,更是有身份或是家庭富有的象征。所以那时大家都以拥有一块手表为荣,有些家庭条件差一点的人,也要想方设法花上30元钱,买一块南京出产的钟山牌手表来装点“门面”。

曾经的宠儿——钟山手表

风靡九十年代的电子表 上世纪八十年代末、九十年代初电子钟表的兴起,机械钟表在人们心目中“跌价”,也就是说从那时起钟表不再属于高档品、奢侈物了。电子钟、电子表在市场上不仅品种多、型号多,而且价格便宜。几乎家家户户墙上都挂有电子钟,既方便看时间又能起到装饰墙面的作用。电子手表不仅大人戴,很多人家还给上学的孩子戴。由于电子表的普及,原来人们印象中很精致贵重的机械表沦为不受欢迎的物品,因为机械表需要经常拧发条以及定时擦洗加油而显得不方便。除少数豪华型及纯手工制造的机械表外,普通机械表的生产业也随之而冷落或停产。由于戴手表不再是身份或财富的象征,加上戴手表比较麻烦,很多人有了手表也不戴在手腕上,而习惯于放在随身衣袋里或手提包里。到了本世纪初,由于手机的不断普及,大家放弃手表用手机,需要看时间,掏出手机一看就清楚,加上后来兴起的智能手机上还有报时、闹钟提示功能,人们计时看时完全依赖手机,备手表、戴手表的人在社会上反而成了“稀有一族”。